Weshalb ist es problematisch, wenn Entscheidungen nicht frühzeitig getroffen werden?

Katharina Bronner: Die Alzheimer-Erkrankung ist eine chronisch fortschreitende Erkrankung ohne Möglichkeit auf Stillstand oder Heilung. Im Verlauf verschlechtert sich das Denk- und Urteilsvermögen und der Erkrankte verliert seine Entscheidungsfähigkeit. Alle Entscheidungen, die getroffen werden müssen und die der Betroffene nicht im Voraus geplant und bestimmt hat, werden dann von jemand anderem getroffen – mitunter sogar von Menschen, die den Betroffenen kaum kennen. Das birgt einerseits die Gefahr, dass die Wünsche und Vorstellungen des Erkrankten falsch umgesetzt werden, und andererseits, dass die Angehörigen und die Behandelnden nicht auf schwierige Situationen vorbereitet sind und dadurch überfordert werden können.

Wer entscheidet bisher, wann ein Patient als nicht mehr entscheidungsfähig gilt? Und wie sind diese Dinge rechtlich geregelt?

Katharina Bronner: Die Entscheidungsunfähigkeit ist in Deutschland zivilrechtlich im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Wichtig ist zu wissen, dass Angehörige nicht automatisch für den Erkrankten entscheiden dürfen. Wurde keine Person zuvor bevollmächtigt, setzt das Betreuungsgericht einen rechtlichen Betreuer ein. Das kann ein Angehöriger sein, aber auch eine für den Betroffenen vollkommen unbekannte Person. Mit einer Vorsorgevollmacht hat jeder die Möglichkeit, sich seinen Stellvertreter auszusuchen, der bei Entscheidungsunfähigkeit sofort handeln kann. Alternativ kann man in einer Betreuungsverfügung einen rechtlichen Betreuer vorschlagen, der dann aber erst durch das Gericht bestellt werden muss. Liegt eine ausführliche, rechtlich gültige Patientenverfügung vor, die ärztliche Maßnahmen bei Einwilligungsunfähigkeit regelt, ist diese unmittelbar zu beachten, auch wenn es (noch) keinen Stellvertreter gibt.

Fleisch aus dem Labor

Fleisch aus dem Labor  CO2-Speicherung

CO2-Speicherung  Biodiversität

Biodiversität  Fracking

Fracking  Dürre

Dürre  Pränataldiagnostik

Pränataldiagnostik  Ernährungssicherung

Ernährungssicherung  Energiesicherheit

Energiesicherheit  Quantentechnologien

Quantentechnologien  Kinderarmut

Kinderarmut  Kosten des Klimawandels

Kosten des Klimawandels  Wahlverhalten

Wahlverhalten  Nudging

Nudging  Kryptowährung und Blockchain

Kryptowährung und Blockchain  Genchirurgie

Genchirurgie  Debattenkultur

Debattenkultur  Impfstoffverteilung

Impfstoffverteilung  Corona

Corona  Atomendlager

Atomendlager  Weltraumnutzung

Weltraumnutzung  Drohnen

Drohnen  Gedenkkultur

Gedenkkultur  Medikamentenentwicklung

Medikamentenentwicklung  Organspende

Organspende  Kriminalität

Kriminalität  Krankenhaus

Krankenhaus  Cannabis

Cannabis  Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz  Feinstaub

Feinstaub  Geoengineering

Geoengineering  Intelligenz

Intelligenz  Wohnungsmarkt

Wohnungsmarkt  Plastikmüll

Plastikmüll  Digitalisierte Kindheit

Digitalisierte Kindheit  Frieden

Frieden  Meinungsforschung

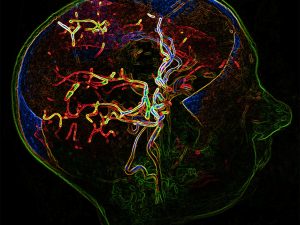

Meinungsforschung  Alzheimer

Alzheimer  Bienensterben

Bienensterben  E-Zigarette

E-Zigarette  Social Bots

Social Bots  Autonomes Fahren

Autonomes Fahren  Flucht und Migration

Flucht und Migration