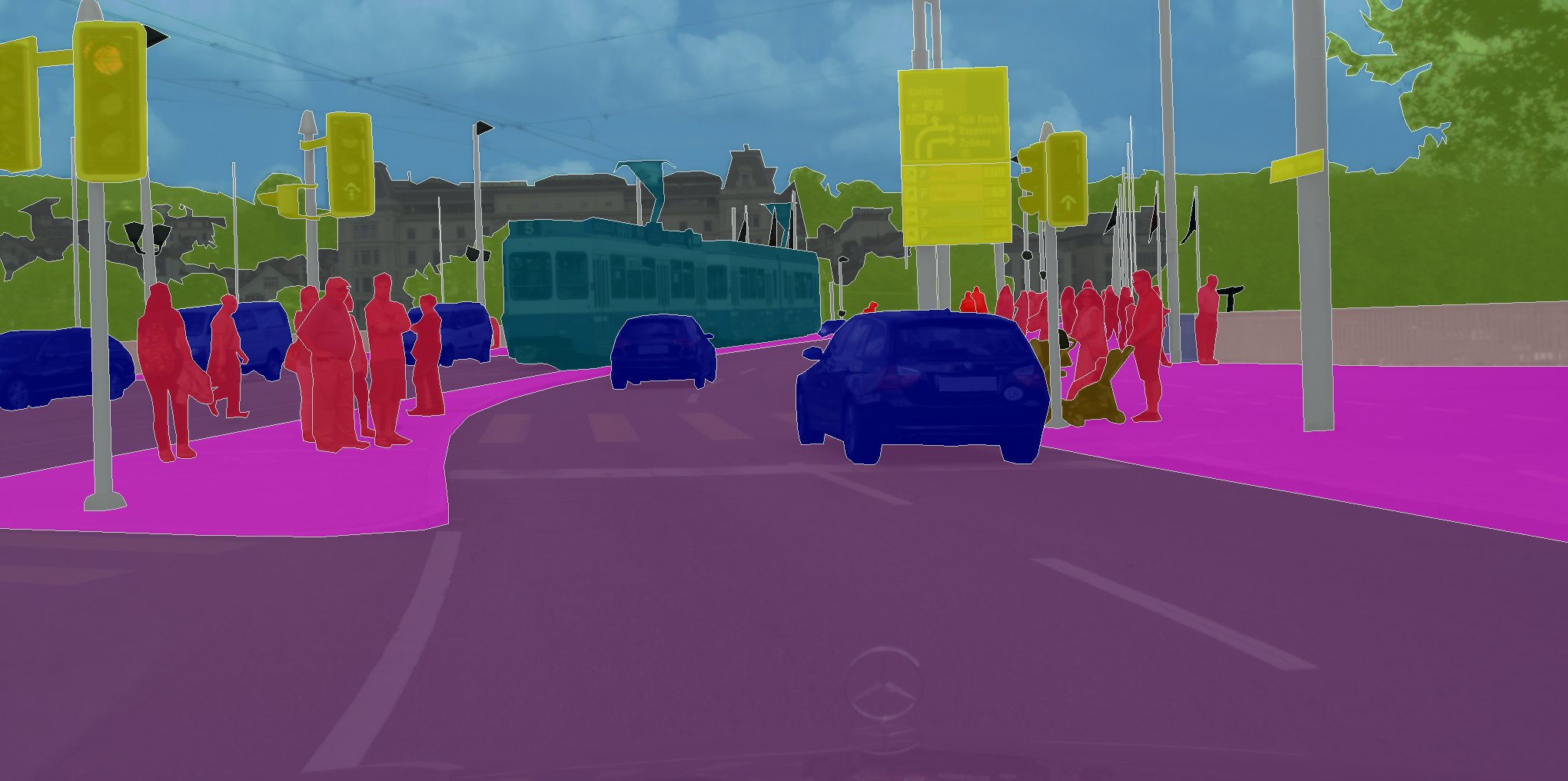

Während das Auto sicher ans Ziel fährt, drehen die Insassen in den Lounge-Chairs gemütlich die Sitze zu den Mitfahrern, unterhalten sich, schreiben E-Mails oder lesen ein Buch. Solche Versprechen mit Bildern erster Prototypen der Automobile der Zukunft werden derzeit von der Autoindustrie und Entwicklern wie Elon Musk verbreitet.

Schon bald sollen wir uns im Auto bequem und sicher zurücklehnen können und die freie Zeit für sinnvollere Beschäftigungen nutzen als die Aufmerksamkeit ständig auf die Straße richten zu müssen. Zugleich verstören uns Nachrichten von Unfällen, in die autonome Fahrzeuge verwickelt sind. Sie schüren Zweifel an der Reife der Technologie und werfen legitime Fragen auf: Wie weit ist die wissenschaftliche und technische Entwicklung auf dem Weg zum autonomen Fahren tatsächlich? Stehen wir kurz vor der flächendeckenden Einführung oder bleibt das alles Zukunftsmusik?

Fleisch aus dem Labor

Fleisch aus dem Labor  CO2-Speicherung

CO2-Speicherung  Biodiversität

Biodiversität  Fracking

Fracking  Dürre

Dürre  Pränataldiagnostik

Pränataldiagnostik  Ernährungssicherung

Ernährungssicherung  Energiesicherheit

Energiesicherheit  Quantentechnologien

Quantentechnologien  Kinderarmut

Kinderarmut  Kosten des Klimawandels

Kosten des Klimawandels  Wahlverhalten

Wahlverhalten  Nudging

Nudging  Kryptowährung und Blockchain

Kryptowährung und Blockchain  Genchirurgie

Genchirurgie  Debattenkultur

Debattenkultur  Impfstoffverteilung

Impfstoffverteilung  Corona

Corona  Atomendlager

Atomendlager  Weltraumnutzung

Weltraumnutzung  Drohnen

Drohnen  Gedenkkultur

Gedenkkultur  Medikamentenentwicklung

Medikamentenentwicklung  Organspende

Organspende  Kriminalität

Kriminalität  Krankenhaus

Krankenhaus  Cannabis

Cannabis  Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz  Feinstaub

Feinstaub  Geoengineering

Geoengineering  Intelligenz

Intelligenz  Wohnungsmarkt

Wohnungsmarkt  Plastikmüll

Plastikmüll  Digitalisierte Kindheit

Digitalisierte Kindheit  Frieden

Frieden  Meinungsforschung

Meinungsforschung  Alzheimer

Alzheimer  Bienensterben

Bienensterben  E-Zigarette

E-Zigarette  Social Bots

Social Bots  Autonomes Fahren

Autonomes Fahren  Flucht und Migration

Flucht und Migration