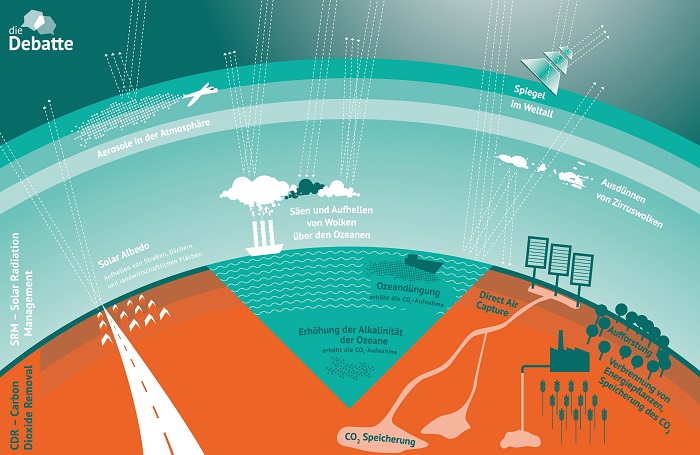

Eine der diskutierten Methoden sieht vor, die Ozeane mit Eisenspänen als Mikronährstoff zu düngen und so ein stärkeres Algenwachstum auszulösen. Der Effekt: Die Algen würden mehr Fotosynthese betreiben und dadurch auch mehr CO2 aus der Atmosphäre binden und speichern. Zwar haben bereits mehrere Freilandexperimente stattgefunden, doch die Methode gilt als kompliziert und riskant. „Die Zusammenhänge im Ozean sind sehr komplex, sodass man weder die Effektivität, noch die möglichen Nebenwirkungen wirklich abschätzen kann”, sagt Sonntag.

Alternativ ließe sich auch die Alkalinität – also das Säurebindungsvermögen – des Ozeans künstlich erhöhen und dadurch mehr Kohlenstoff im Wasser selber speichern. Dazu würde Gesteinspulver in den Ozeanen verteilt werden, das die chemische Reaktion auslöst. In die Praxis hat es diese Methode bisher allerdings nicht geschafft. Zwar wird das Potential zur CO2-Reduzierung als recht hoch eingeschätzt, aber auch die Nebenwirkungen für das Ökosystem sind potentiell gravierend. „Mit dieser Methode würde man das gesamte chemische Gleichgewicht der Ozeane unter anderem den pH-Wert verändern und das hätte Folgen für sämtliche darin lebenden Organismen”, sagt Sonntag.

Andere Ansätze des CDR setzen hingegen auf dem Land an. So gibt es die Idee, künstliche Bäume zu schaffen, die mittels chemischer Verfahren das CO2 aus der Luft binden. Ein erstes kommerzielles Projekt der sogenannten Direct Air Capture-Technologie ist bereits im Sommer 2017 in der Schweiz zur kommerziellen Anwendung gekommen. „Die Schwierigkeit bei Direct Air Capture ist, dass die Technologie insgesamt sehr energieaufwändig und noch recht teuer ist”, sagt Dr. Jessica Strefler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.

Da die Direct Air Capture-Anlagen das CO2 zwar einfangen, aber nicht dauerhaft speichern können, verbindet man den Technologieansatz mit dem des Carbon Capture and Storage (CCS) – eine Technologie zum Verflüssigen und langfristigen Verpressen von CO2 in den Boden. CCS ist dabei keine eigene Geoengineering-Technologie, sondern einstmals entwickelt worden, um das bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe freiwerdende CO2 nicht in die Atmosphäre zu entlassen. Im Zuge der Diskussion um negative Emissionstechnologien kommt dieser Methode nun eine neue Bedeutung zu. „CCS bietet die Möglichkeit, das CO2 wirklich langfristig zu speichern und kann daher zum Beispiel Emissionen aus Industrieprozessen reduzieren”, sagt Strefler. „Vor allem in Verbindung mit CDR-Technologien werden wir um den moderaten Einsatz von CCS kaum herumkommen, wenn wir die vereinbarten Klimaziele tatsächlich erreichen wollen.”

Fleisch aus dem Labor

Fleisch aus dem Labor  CO2-Speicherung

CO2-Speicherung  Biodiversität

Biodiversität  Fracking

Fracking  Dürre

Dürre  Pränataldiagnostik

Pränataldiagnostik  Ernährungssicherung

Ernährungssicherung  Energiesicherheit

Energiesicherheit  Quantentechnologien

Quantentechnologien  Kinderarmut

Kinderarmut  Kosten des Klimawandels

Kosten des Klimawandels  Wahlverhalten

Wahlverhalten  Nudging

Nudging  Kryptowährung und Blockchain

Kryptowährung und Blockchain  Genchirurgie

Genchirurgie  Debattenkultur

Debattenkultur  Impfstoffverteilung

Impfstoffverteilung  Corona

Corona  Atomendlager

Atomendlager  Weltraumnutzung

Weltraumnutzung  Drohnen

Drohnen  Gedenkkultur

Gedenkkultur  Medikamentenentwicklung

Medikamentenentwicklung  Organspende

Organspende  Kriminalität

Kriminalität  Krankenhaus

Krankenhaus  Cannabis

Cannabis  Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz  Feinstaub

Feinstaub  Geoengineering

Geoengineering  Intelligenz

Intelligenz  Wohnungsmarkt

Wohnungsmarkt  Plastikmüll

Plastikmüll  Digitalisierte Kindheit

Digitalisierte Kindheit  Frieden

Frieden  Meinungsforschung

Meinungsforschung  Alzheimer

Alzheimer  Bienensterben

Bienensterben  E-Zigarette

E-Zigarette  Social Bots

Social Bots  Autonomes Fahren

Autonomes Fahren  Flucht und Migration

Flucht und Migration