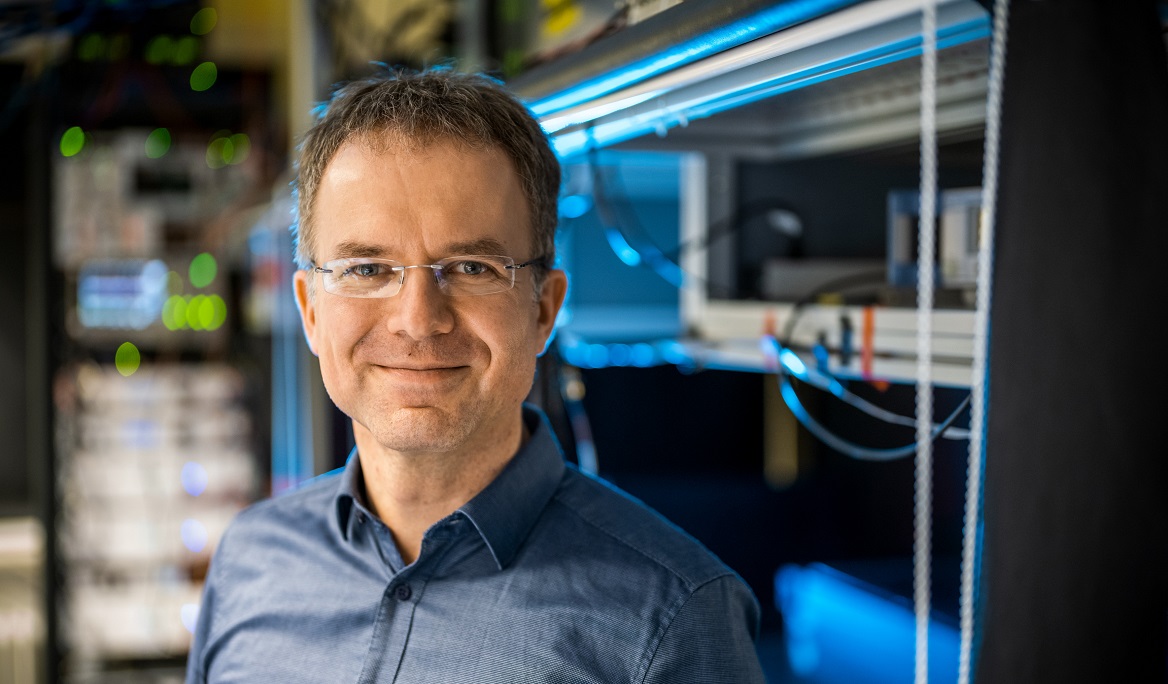

Quantencomputer können auf verschiedenen Architekturen basieren. Dabei werden jeweils unterschiedliche Methoden angewendet, um Qubits zu erzeugen. Sie arbeiten mit Ionenfallen. Wie funktionieren diese Fallen?

Die Frage ist immer: Was verwendet man als Qubit und wie manipuliert man das dann? Wir verwenden Berylliumionen als Qubits. Das sind Berylliumatome, denen man ein Elektron weggenommen hat. Die Qubits muss man nun irgendwie festhalten können, und das macht man mit einer sogenannten Ionenfalle. Die Falle besteht aus unterschiedlichen Metallteilen, die auf unterschiedlichen Spannungen liegen und so elektrischen Felder erzeugen. Mithilfe dieser elektrischen Felder kann ein Teilchen eingefangen werden.

Um die Qubits zu manipulieren und so mit ihnen zu rechnen, verwenden wir Mikrowellenimpulse. Das sind im Prinzip Radiosignale, wie man sie auch in Mobiltelefonen verwendet. Und damit die Qubits nicht ständig mit anderen Atomen, beispielsweise Sauerstoff Stickstoff, die ja auch noch hier im Raum unterwegs sind, reagieren, findet das Ganze in einem Vakuum statt. So können wir die Qubits für längere Zeit speichern und manipulieren.

Welche Vorteile bietet die Ionenfalle gegenüber anderen Quantencomputer-Architekturen, beispielsweise dem Supraleiter?

Das Besondere an den Ionenfallen ist, dass sie bei Raumtemperatur funktionieren. Gekühlt werden müssen lediglich die Ionen, dafür nutzen wir Laserstrahlen. Die Laserkühlung ermöglicht es uns, die Ionen auf so tiefe Temperaturen zu bringen, dass jegliche Bewegung in ihnen ausgefroren ist. Und dass, obwohl sämtliche Umgebung der Ionen auf Raumtemperatur ist.

Darüber hinaus kann man in dieser Architektur bei den Qubits extrem langlebige Zustände erzielen. Die Qubits in unserem Labor leben minutenlang, bevor sie dekohärieren, also bevor die Überlagerungszustände kaputtgehen. Sobald die Qubits dekohäriert sind, sind sie für uns nicht mehr nützlich. Wir haben hier mit unserer Technologie eine Dekohärenzzeit im Minutenbereich, während die Rechenoperationen sich im Bereich von hunderten Mikrosekunden befinden. Die Speicherzeit steht also in einem sehr guten Verhältnis zur Rechenzeit.

Gibt es weitere Vorteile?

Was außerdem für die Ionenfallen-Architektur spricht, ist die Qualität der Rechenoperationen: Ionen sind bisher das System mit dem niedrigsten Fehler bei den Rechenoperationen. Das ist dann relevant, wenn man das System skalieren möchte, also mit ganz vielen Qubits rechnen möchte. Dabei muss der Fehler, den man bei einzelnen Rechenoperationen macht, möglichst klein sein.

Fleisch aus dem Labor

Fleisch aus dem Labor  CO2-Speicherung

CO2-Speicherung  Biodiversität

Biodiversität  Fracking

Fracking  Dürre

Dürre  Pränataldiagnostik

Pränataldiagnostik  Ernährungssicherung

Ernährungssicherung  Energiesicherheit

Energiesicherheit  Quantentechnologien

Quantentechnologien  Kinderarmut

Kinderarmut  Kosten des Klimawandels

Kosten des Klimawandels  Wahlverhalten

Wahlverhalten  Nudging

Nudging  Kryptowährung und Blockchain

Kryptowährung und Blockchain  Genchirurgie

Genchirurgie  Debattenkultur

Debattenkultur  Impfstoffverteilung

Impfstoffverteilung  Corona

Corona  Atomendlager

Atomendlager  Weltraumnutzung

Weltraumnutzung  Drohnen

Drohnen  Gedenkkultur

Gedenkkultur  Medikamentenentwicklung

Medikamentenentwicklung  Organspende

Organspende  Kriminalität

Kriminalität  Krankenhaus

Krankenhaus  Cannabis

Cannabis  Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz  Feinstaub

Feinstaub  Geoengineering

Geoengineering  Intelligenz

Intelligenz  Wohnungsmarkt

Wohnungsmarkt  Plastikmüll

Plastikmüll  Digitalisierte Kindheit

Digitalisierte Kindheit  Frieden

Frieden  Meinungsforschung

Meinungsforschung  Alzheimer

Alzheimer  Bienensterben

Bienensterben  E-Zigarette

E-Zigarette  Social Bots

Social Bots  Autonomes Fahren

Autonomes Fahren  Flucht und Migration

Flucht und Migration