Welche Rolle spielen die Aussagen von Autoritäten für unser Verhalten oder das Empfinden von Angst?

Das spielt eine sehr große Rolle. Wenn das Gefühl besteht, dass die Politik mit Plan handelt und uns Schutz bietet, dann entsteht Vertrauen. Man sieht ja sehr klar, dass hier auch unterschiedliche Mittel der Ansprache gewählt werden, je nach Land und Regierungschef und diese unterschiedlich wirken. Auch die Medien haben eine wichtige Funktion, weil der Bedarf an vertrauenswürdigen und wissenschaftlich gesicherten Informationen da ist. Das steigende Interesse an den öffentlich-rechtlichen Medien belegt dies.

Gleichzeitig sehen wir aber vor allem in den Sozialen Medien, dass viele zusätzliche Botschaften kursieren. Hier zirkulieren Informationen über die Krankheit, die oft falsch sind – die Menschen aber das Gefühl von Sicherheit vermitteln, etwas tun zu können. Verschwörungstheorien wiederum liefern eine Sinnerzählung: Sie geben der Krankheit eine tiefere Bedeutung, die wissenschaftliche Fakten allein nicht liefern und die viele suchen.

Die erste Assoziation mit Angst ist häufig eine negative, gibt es auch eine positive Seite von Angst?

Angst ist definitiv vieldeutig. Angst hat eine wichtige Funktion dafür, dass wir versuchen, uns und unsere direkte Umgebung zu schützen. Das ist per se erstmal positiv. Das kann aber natürlich auch kippen und zu unsozialen Verhaltensweisen führen. Aktuell sieht man, dass bestimmte moralische Verbindlichkeiten und ethische Werte teils wegfallen. Hamsterkäufe oder das Stehlen von Desinfektionsmitteln sind zwei Beispiele dafür, wie sonst gültige Normen in Frage gestellt oder sogar außer Kraft gesetzt werden. Das kann mit Angst oder Panik zu tun haben – ist aber natürlich im Fall von Diebstahl vor allem ein krimineller Akt.

Auf der anderen Seite kann aber durch Angst auch Solidarisierung entstehen. Sobald wir merken, dass wir uns selbst und unser direktes Umfeld schützen können, solidarisieren wir uns auch mit anderen, die dem Krankheitsrisiko noch stärker ausgesetzt sind. Das sehen wir bei allen negativen Seiten derzeit ebenfalls – sowohl innergesellschaftlich als auch im Ansatz über Ländergrenzen hinweg. Hier wirkt Angst quasi als verbindendes Element.

Es gibt ja bereits länger Warnungen dazu, dass globale Pandemien auftreten könnten. Weshalb hat uns der Ausbruch doch so überrascht?

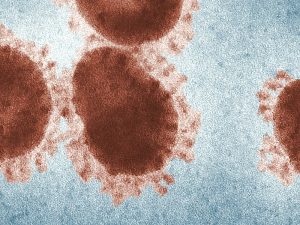

Prognosen über Krisen sind generell nicht leicht nachhaltig zu kommunizieren. Ein ähnliches Phänomen beobachtet man ja beispielsweise beim Klimawandel, wo es neben vielfachen Bedrohungsszenarien sogar bereits greifbare Schäden gibt – die Bereitschaft selbst etwas dagegen zu tun, aber nur langsam ankommt. Im Fall von Corona kommt hinzu, dass frühere, potentiell grenzüberschreitende Krankheiten wie Ebola oder SARS uns in Nordeuropa nicht wirklich betroffen haben. Ich denke, dass sich das durch die Corona-Pandemie verändern wird. Sie führt uns vor Augen, dass wir in Deutschland für globale Infektionskrankheiten verletzlich sind. Das wird sich in unser kollektives Gedächtnis einprägen.

Für das, was in Zukunft von der Pandemie bleibt, ist aus meiner Sicht die Ebene der Mitmenschlichkeit sehr wichtig. Es wird zentral sein, wie wir innergesellschaftlich humanitäre Prinzipien – auch für die sozial Schwächsten wie Obdachlose und Geflüchtete – nicht außer Kraft setzen. Ein entscheidender Punkt ist zudem, ob es uns gelingt, internationale Solidarität und ein globales Narrativ für die Zusammenarbeit herzustellen. Ein Rückzug in nationalstaatliche und rein individuelle Lösungen ist für mich der falsche Weg aus der Krise.

Fleisch aus dem Labor

Fleisch aus dem Labor  CO2-Speicherung

CO2-Speicherung  Biodiversität

Biodiversität  Fracking

Fracking  Dürre

Dürre  Pränataldiagnostik

Pränataldiagnostik  Ernährungssicherung

Ernährungssicherung  Energiesicherheit

Energiesicherheit  Quantentechnologien

Quantentechnologien  Kinderarmut

Kinderarmut  Kosten des Klimawandels

Kosten des Klimawandels  Wahlverhalten

Wahlverhalten  Nudging

Nudging  Kryptowährung und Blockchain

Kryptowährung und Blockchain  Genchirurgie

Genchirurgie  Debattenkultur

Debattenkultur  Impfstoffverteilung

Impfstoffverteilung  Corona

Corona  Atomendlager

Atomendlager  Weltraumnutzung

Weltraumnutzung  Drohnen

Drohnen  Gedenkkultur

Gedenkkultur  Medikamentenentwicklung

Medikamentenentwicklung  Organspende

Organspende  Kriminalität

Kriminalität  Krankenhaus

Krankenhaus  Cannabis

Cannabis  Künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz  Feinstaub

Feinstaub  Geoengineering

Geoengineering  Intelligenz

Intelligenz  Wohnungsmarkt

Wohnungsmarkt  Plastikmüll

Plastikmüll  Digitalisierte Kindheit

Digitalisierte Kindheit  Frieden

Frieden  Meinungsforschung

Meinungsforschung  Alzheimer

Alzheimer  Bienensterben

Bienensterben  E-Zigarette

E-Zigarette  Social Bots

Social Bots  Autonomes Fahren

Autonomes Fahren  Flucht und Migration

Flucht und Migration